上市公司合规与监管:到底是依法不披露还是“漂绿”行为?

引 言

当上市公司收到多张罚单或高额罚单时,其在ESG年度报告中往往不会详细披露该年度受到的行政处罚,这到底是“漂绿”还是有法可依无需披露?

壹

被质疑的“漂绿”行为

“漂绿”,又称“绿色洗牌(Greenwashing)”,是指夸大、虚构或隐瞒其经营活动、服务和产品等相关环境信息,对消费者、投资者、公众、监管机构和其他利益相关者形成误导的行为。

南方周末一直在追踪中国企业的“漂绿”行为,从2009年到2023年共发布9期《中国漂绿榜》,每期漂绿榜都是由高校、研究机构、律师事务所、咨询机构以及非政府组织的专家综合打分评选后形成。2023年,HLGT因大气污染、逃避监管、环评、固体废物管理、排污许可等行为,共收到19份行政处罚,金额超527万元,但在《2023环境、社会责任和公司治理报告》中其称无重大环境突发及环保处罚事件,因此遭到《中国漂绿榜(2023-2024年)》直接点名,质疑其“漂绿”。

与之类似被点名的还有ZGDJ,其控股子公司因风力发电项目超出使用林地审批许可范围面积466.6亩,造成林地原有植被及林业种植条件严重毁坏,被处以1701.7万元的巨额行政处罚。但ZGDJ在2023年年报和《2023环境、社会及管治报告》均未提及该处罚。

南方周末认为以上两家公司标榜自己“努力打造环境友好型、资源节约型绿色企业” 、“护生态之绿,润山水以共生” ,但却在信息披露时选择性披露,未充分披露环境罚单,是典型的“漂绿”行为。

下面笔者将结合沪深两所发布的《可持续发展报告(试行)》(以下合称“《ESG指引》”)分析是否未充分披露。

贰

《ESG指引》中行政处罚的披露要求

1、《ESG指引》适用要求

尽管区分强制适用与鼓励适用 ,但根据《ESG指引》第三条,只要披露,就应当符合《ESG指引》要求。因此两家公司无需区分是否强制披露,披露要求是一致的。

2、行政处罚的披露要求

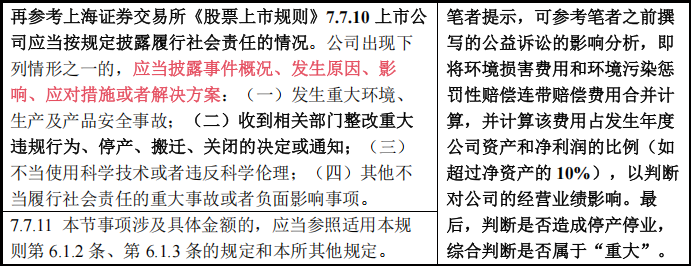

21个议题中,仅以下议题涉及行政处罚:

可以看到,(1)并非所有领域的行政处罚都需要披露;(2)部分行政处罚在主体符合适用要求时才需披露;(3)除了违反科技伦理的行为受到的处罚需全部披露,一般仅需披露重大责任事故或重大行政处罚。

HLGT曾回复媒体其未单独披露的原因是相关处罚未达到“重大”的定量(处罚金额占净利润的10%)或定性(影响公司生产经营)标准。根据《ESG指引》该回复显然不能作为ESG报告未披露的原因。首先,两家公司在年报中披露部分子公司确属于环境信息依法披露企业,但受行政处罚的子公司不属于。其次,两家受到的行政处罚符合表格第二项,那么界定行政处罚是否属于“重大”是决定是否应披露的关键点。

叁

“重大”行政处罚的判断依据

需要说明的是,“漂绿”环保信息的准确表述相关,因此讨论的是行政机关开具的行政处罚,而非中国证监会的行政处罚。由于这两家为上市公司,因此参考的为再融资的规定。重大行政处罚指向的是重大违法行为。根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定,指严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。根据《证券期货法律适用意见第18号》 ,重大违法行为是指违反法律、行政法规或者规章,受到刑事处罚或者情节严重行政处罚的行为。

其中,“严重环境污染”可凭借主管机关的书面文件认定,还可结合第三方有资质的环境检测机构的鉴定报告判定。

“重大人员伤亡”可参考《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条,(1)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

“社会影响恶劣”应当以社会公开性为基础,行为引发媒体广泛关注,引起社会强烈反响的属于典型的造成恶劣社会影响,此外,引发群体性事件、矛盾纠纷和上访活动的也属于造成恶劣社会影响。根据笔者的经验,社会影响恶劣还包括被国家级、省级或市级行业主管单位视作典型案例通报。

以ZGDJ控股子公司为例,该公司不存在影响生产经营的情况,其面临的挑战在于判断林地原有植被及林业种植条件遭到破坏是否构成“严重环境污染”。这种判断应依据主管机关的书面确认或由主管机关认可且具备相应资质的环境检测机构出具的报告来决定。据此,多张罚单和高额罚款并不必然意味着存在重大违法违规行为,公司应结合上述标准和步骤进行分析,确定其行为是否构成重大违规行为,并积极获取合规证明文件及保存相关记录。经过充分论证后,如果仅属于一般行政处罚,则无需对外披露。

肆

结 语

笔者提示,“漂绿”和依法不披露其实只有一线之隔,公司切不可心存侥幸,一方面,如果负面舆情引发社会强烈反响,可能因“社会影响恶劣”这一情节,导致该行处罚被重新认定为重大违法违规行为。另一方面,企业的声誉受损可能导致投资者失去信心,最终损害的还是公司自己的利益。

因此,建议公司在收到行政处罚后,应结合律师、财务部及其他第三方鉴定机构的专业意见,判断是否需要在ESG报告中对此进行详细披露。若决定披露,应当包括违规情形的具体描述、处罚原因、处罚金额、对披露主体生产经营的影响以及公司采取的整改措施等关键信息。即使经评估认为该事项无需在ESG报告中披露,企业也应高度重视并积极整改,在信用中国平台上启动信用修复程序,努力消除违法行为带来的负面影响和不利后果。

抱诚守真 言信行果 精研覃思 携手共进

本文作者:

上海东方华银律师事务所 | 律师

毛一伦

《证券律工坊》所刊登的文章仅代表作者本人观点,不得视为上海东方华银律师事务所或其律师出具的正式法律意见或建议。如需转载或引用该等文章的任何内容,请注明出处。未经本所书面同意,不得转载或使用该等文章中包含的任何图片或影像。如您有意就相关内容进一步交流或探讨,欢迎与本所联系。

联系电话:021-68769686

邮箱:postmaster@capitallaw.cn。